本文

コレクション展(浮世絵)「近代美人画の系譜-浮世絵から日本画へ」の 開催について

1 会期等

令和7年4月22日(火曜日)から5月18日(日曜日)

【開館時間】9時から17時(入場は16時30分まで)

【休館日】 会期中は5月12日(月曜日)のみ休館

【観覧料】 一般400円(320円) 学生250円(200円)

※( )内は20名以上の団体料金。70歳以上の方と18歳以下の方、および高等学校・

中等教育学校・特別支援学校に在学する生徒は無料。

※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示者と

その介護者(1名)は無料。

2 場所

山口県立萩美術館・浦上記念館 本館1階 展示室1

3 概要

(1)展示内容

明治時代に入り、西洋から導入した新しい技術による印刷物が隆盛するなか、木版画においても浮世絵の技術を受け継いだ木版口絵という新たな分野が生まれました。木版口絵は明治中期に流行し、文芸雑誌や単行本の巻頭に折り込まれた挿絵です。

なかでも、挿絵画家として人気を博したのは、浮世絵も手掛けていた水野年方(みずのとしかた)と尾形月耕(おがたげつこう)で、彼らは日本画家としても活躍していくこととなります。

また、浮世絵自体は、日露戦争(1904)を題材にした戦争絵を最期に衰退しますが、大正期になると、渡邊庄三郎(わたなべしょうざぶろう)によって伝統的な木版技術を継承しながら芸術的な版画制作をめざす“新版画(しんはんが)”が創始されました。

今回は明治中期から昭和期にかけての木版による美人画を紹介し、浮世絵から日本画へと移りゆく表現をお楽しみいただきます。

(2) 関連イベント

ギャラリー・トーク(担当学芸員による作品解説) ※要観覧券・事前申込不要

令和7年5月10日(土曜日) 11時から12時

※都合により変更となる場合もあります。詳しくは当館ウェブサイトをご覧ください。

4 主な展示品紹介

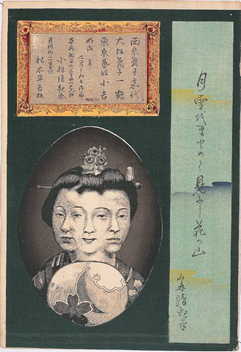

小林清親「西京舞子嘉代 大坂舞子一鶴 東京芸妓小吉」大判錦絵、明治11年(1878)頃

富岡永洗「もの思う美人」木版口絵、制昨年不明

5 問い合わせ先

山口県立萩美術館・浦上記念館

〒758-0074 萩市平安古町586-1 Tel 0838-24-2400/Fax 0838-24-2401

URL: https://hum-web.jp/<外部リンク>