本文

CIRレポート・1112

CIRレポート 12月号

受験

国際交流員 ホヅミ イノウエ(アメリカ)

皆さん、お久しぶりです!!2011年もあと少しですね。年末には家族全員がアメリカから遊びに来るので楽しみにしています。皆さんはどうやって年末を過ごしますか?

そして、日本の受験シーズンももうすぐですね。中学生、高校生の皆さんは毎日のように塾に通ったり、テスト勉強にいつも以上に力を入れていることでしょう。今回のCIRレポートでは日本の受験システムとは違う、アメリカの学生がどのように大学を受けているのか説明したいと思います。

アメリカの中学校、高校は、受験がありません。住んでいる地域によって、高校が決まっています。ちなみに私の住んでいた市には公立高校が北、南、西、中心部、と4校あり、北の方に住んでいた私は北の学校に行っていました。アメリカの高校は基本的には4年間、9年生(日本でいう中学3年生)から12年生(高校3年生)までで、その4年間をどのように過ごすかによって大学への道が大きく左右されます。

まず、私が通っていた高校の授業制度について説明したいと思います。私の学校では基本的には国語を4年間、数学を4年間、社会学を4年間、科学を4年間、それぞれの授業を受けます。外国語を2年間、体育を1学期、健康学を1学期、後は選択できる教科をいくつも受けます(1学期はだいたい5ヶ月間です)。選択できる教科はさまざま、演劇、美術、バンド、コンピューター関係、家庭科、建築のクラスまであります。エキストラカリキュラム、課外授業は楽しむものであり、私は美術、コンピューター、家庭科のクラスが好きでとっていました。得意科目を伸び伸びと受けることができるところがアメリカの高校のよいところだと思います。

APクラスというものもあります。APは、Advanced Placementの略です。国語、数学から美術、日本語まであります。私の高校は小さかったので、国語、数学、科学、アメリカの歴史しかなかったのですが、学校によってはたくさんあります。このクラスは、大学1年生レベルの内容であって、高校生にとってはとても難しいものになっています。授業終了時にアメリカ中のそのクラスを受けている生徒がテストを受け、結果によって1から5まで評価されます。その成績によって、各大学で1年目のその授業の単位をもらうことができます。

クラブ活動も大学受験にあたって、大事なものであり、大学を受ける生徒のほとんどはクラブ活動に参加しています。スポーツは全員参加できるものではなく、上級者だけがチームに参加できます。他の演劇、家庭科、ビジネスクラブなどは誰でも参加できるので、多くの人が一つ以上参加しています。クラブに入っていることによって積極性、また、長く続けている場合は献身を大学受験の時にアピールできるので真面目に取り組んでいます。

アメリカではクラブ活動と一緒に注目されるのがボランティア活動です。私の学校では義務ではなかったのですが、多くの学校がボランティア活動を正式な単位として扱っています。クラブ活動内でのボランティア活動も認められており、NPO団体へのチャリティ活動などを行っていました。演劇部だったら劇の観覧料の一部を募金したり、コーラス部だったら老人ホームなどで歌を歌ったり、自分に合ったボランティア活動を探すのもアリです。

そして、このボランティア活動とクラブ活動を記入するのが大学入学への申込用紙です。アメリカでは日本の大学受験のようにテストが各大学であるわけではなく、申込書に記入し、通知表を学校から送ります。場合によってはエッセイも書くのですが、日本の大学受験のように一つのテストに全てをかけるようなことはありません。

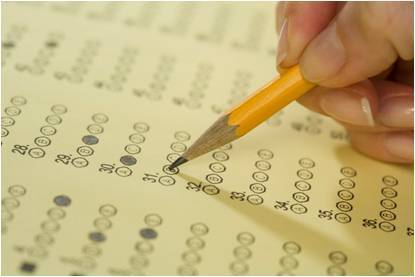

テストといえば、SATがあります。SATは、全国共通の数学、読解、小論文のテストです。11年生(日本でいう高校2年生)になると一斉に受け始め、SAT本なども出ています。点数が高ければ高いほどよく、大学を受けるときにその成績を出します。大学によっては、何点以上がよいとかインターネットに載っているのですが、はっきりとはしていません。日本の大学受験の試験とは違い、何回でも受けることができます。

このようにアメリカの高校生は大学へ行く前に総合的に判断されて入学します。大変だと感じられるのかもしれないですが、伸び伸びといろいろなことに挑戦しながら成長できるのがメリットで、大人になる第一歩になると思います。