本文

被災宅地危険度判定制度について

被災宅地危険度判定士・被災宅地危険度判定業務調整員向けの情報へ移動

被災宅地危険度判定制度とは

地震又は大雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次被害を軽減、防止し、住民の安全の確保を図ることを目的としています。

被災宅地危険度判定士

被災宅地危険度判定士(以下、「宅地判定士」という)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の二次被害の危険度を判定する者を言います。

宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定養成講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。

山口県においては、約520人が宅地判定士として登録しています。(令和元年度12月時点)

また、宅地判定士のうち、都道府県知事等がリーダー的役割を行えると認められる者を、判定業務調整員として認定しています。

被災宅地危険度判定士の講習会と訓練

山口県では、被災宅地危険度判定士の技術向上のため、講習会と模型を使用した実地訓練を行っています。

令和元年度の講習会実施状況

被災宅地危険度判定士養成講習会

令和元年10月18日(金曜日)に、「被災宅地危険度判定士養成講習会」を実施しました。講習会により、被災宅地危険度判定士の養成及び技術の強化を図りました。

被災宅地危険度判定業務調整員養成講習会及び実施訓練

令和元年11月1日(金曜日)に、「被災宅地危険度判定業務調整員養成講習会及び実施訓練」を実施しました。講習会では、講師の国士舘大学理工学部橋本隆雄教授の講義を受けた後、実地訓練を行い、判定結果について指導講評を頂きました。講義と訓練により被災宅地危険度判定士の判定技術を向上させました。

危険度判定の概要

宅地判定士を含む3~4人が1組になって、調査票等の定められた客観的な基準により、目視できる範囲の箇所について被害状況を調査し、その結果をもとに危険度を判定します。

- 被害状況の確認 全体の被害調査を把握しながら、宅地の平面図、被害の断面図を調査票に記載していきます。

- 被害状況の詳細調査 各被害状況を調査し、被害程度に応じて点数をつけていき、各宅地の被害程度を点数化していきます。

- 調査結果の掲示 各宅地の被害点数に応じて、宅地所有者及び近隣の住民が余震により二次被害にあわないよう、宅地の状況を周知するため、判定ステッカーを目立つ箇所に掲示します。

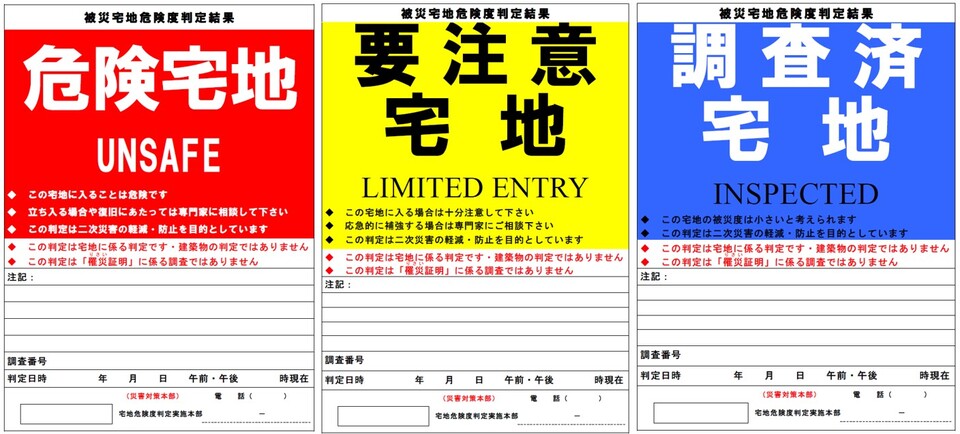

判定結果の表示

被災宅地危険度判定の結果は、下記の3種類の判定ステッカーを見やすい場所に表示し、当該地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。

また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法についての簡単な説明や二次災害防止のための処置についても明示します。なお、判定結果についての問い合わせ先は、ステッカーに表示しています。

出典:被災宅地危険度判定連絡協議会

- 赤色(危険)・・・この宅地に入ることは危険です。

- 黄色(要注意)・・・この宅地に入る場合は、十分に注意してください。

- 青色(調査済)・・・この宅地の被害程度は小さいと考えられます。

なお、この判定結果は、二次災害を軽減・防止するために表示するものであり、被害者支援策を受けるために必要な「罹災証明」とは関係ありません。

危険度判定実施体制

出典:被災宅地危険度判定連絡協議会

県内全市町による実施・支援体制

山口県応急危険度判定協議会被災宅地部会

山口県と市町において地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災した宅地の危険度判定を市町が迅速かつ的確に実施するため、県と市町が相互に連携を図りながら、判定業務等に関して連絡調整や制度の充実を図ることにより、被災時における住民の安全を確保することを目的としています。

山口県応急危険度判定協議会被災宅地部会の活動

令和2年2月5日(水曜日)に「山口県応急危険度判定協議会被災宅地部会担当者会議(被災宅地危険度判定実施本部設置講習)」を開催しました。講習では、平成28年鳥取県中部地震を経験し、実施本部設置を支援している鳥取県職員から、判定実施本部の運営ポイントなどの講義を受け、発災時に市町に設置される被災宅地危険度判定実施本部の運営能力向上を図りました。

全国の実施・支援体制

被災宅地危険度判定連絡協議会

平成9年5月、全国の都道府県、政令指定都市等で構成する「被災宅地危険度判定連絡協議会(別ウィンドウ)<外部リンク>」が発足されました。協議会では、被災時に判定士を活用して、危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、危険度判定の方法の改善や会員相互の支援に関しての調整、危険度判定の実施体制の整備などを推進しています。

被災宅地危険度判定士・被災宅地危険度判定業務調整員向けの情報

以下の情報は、被災宅地危険度判定士向けの情報です。

被災宅地危険度判定士登録に関する様式

山口県被災宅地危険度判定士登録要綱_20240918 (PDF:130KB)

【新規】※新たに被災宅地危険度判定士に登録する

- (様式第1号)山口県判定士登録申請書(第4・8条関係) (PDF:137KB)

- (様式第2号)山口県判定資格要件申告書(第4条関係) (PDF:124KB)

- (様式第3号)山口県判定士登録実務経験証明書(第4条関係)(PDF:198KB)

- 申請者の写真(登録証用)1枚※申請前6箇月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm×横2cmの大きさの写真で、裏面に所属及び氏名を記入してください。印刷は写真用紙とし、電子データ提出はできません。

【更新】※被災宅地危険度判定士の登録を更新する

- (様式第1号)山口県判定士登録申請書(第4・8条関係) (PDF:137KB)

- 申請者の写真(登録証用)1枚※申請前6箇月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm×横2cmの大きさの写真で、裏面に所属及び氏名を記入してください。印刷は写真用紙とし、電子データ提出はできません。

- 有効期限前の登録証

【変更】※被災宅地危険度判定士登録時から氏名、住所、連絡先、勤務先等に変更がある場合

- (様式6号)山口県被災宅地危険度判定士登録事項変更届(第9条関係) (PDF:86KB)

- 登録証の記載内容に変更がある場合は、届出者の写真(登録証用)と有効期限前の登録証

【再交付】※被災宅地危険度判定士証明証の再交付を申請する

- (様式7号)山口県被災宅地危険度判定士登録再交付申請書(第10条関係) (PDF:73KB)

- 汚損の場合は、有効期限前の登録証

【辞退】※被災宅地危険度判定士の登録を辞退する(更新しない)

【認定】※被災宅地危険度判定業務調整員の認定を申請する

提出方法

申請書は、申込先に電子メール又は郵送にて提出してください。

提出先

〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号(山口県庁12階) 建築指導課 開発審査班(被災宅地危険度判定担当)

被災宅地危険度判定制度に係るマニュアル等

全国共通の危険度判定実施マニュアル等は、次の被災宅地危険度判定連絡協議会(別ウィンドウ)<外部リンク>からダウンロードしてください。