本文

腸管出血性大腸菌による食中毒

主にいる場所

人、動物(牛、羊など)の腸管(糞便)

保菌者でも無症状の人もいる

特徴

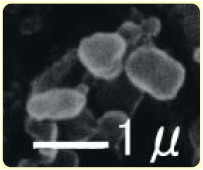

通常の大腸菌と同じ仲間だが、毒素(ベロ毒素)を出す

50個程度の少ない菌量で発症する

原因となる食品

加熱不十分な挽肉や、糞便に直接・間接的に汚染された食品など

潜伏期間(症状が出るまでの時間)

1~8日

主な症状

激しい腹痛、下痢(血便)、発熱、嘔吐のほか、重症の場合は溶血性尿毒症症候群(HUS)で死亡することもある

防止対策

- 十分に加熱しましょう

- 加熱して食べる食品は、中心部まで十分加熱しましょう

- O157は、食品の中心温度が75℃、1分以上で死滅します

- 生食が禁止されている肉・内臓があるので注意しましょう

- 牛レバーや豚肉・豚の内臓(レバーを含む)を生食用として販売・提供することは禁止されています

- 規格基準に適合して販売・提供された生食用の牛肉であっても、特に小さなお子さんやお年寄りなど、抵抗力の弱い方には、重篤な食中毒となる恐れがあるため、生食させないでください

- 二次汚染を防ぎましょう

- 菌は、低温・凍結では増えませんが生き残っています

- 材料と調理済み食品を混在させないようにしましょう

- 下ごしらえの後は必ず手を洗いましょう

- 少量の菌で発症することを考え、調理器具の使い分けも大切です

一口メモ

- 胃酸の動き

- 細菌に対する人の防御機能はいろいろありますが、その一つが胃酸です

- 多くの細菌が胃酸の働きで死んでしまいます

- 病気で胃を切除した人や胃酸がない人は、胃酸による細菌への防御機能が弱いため注意が必要です

- 食べ物の消化吸収を助けることと、食中毒菌を死滅させるためにも、胃酸と混ざるよう、良くかんで食べる習慣を付けましょう

- ハンバーグはなぜ中心まで加熱しなければならないのでしょうか?

- 肉の表面には取り扱いの状況によって微生物が付くことがあります

- 挽肉は、肉の表面・内部が関係なく塊になりますので、表面に付着した菌が中心部に混在している可能性があります

- このため、ハンバーグは中心部分までしっかりと加熱をする必要があるのです

関連情報(リンク)

- 食肉による食中毒に注意しましょう

- 腸管出血性大腸菌O157等による食中毒(厚生労働省)<外部リンク>

- 腸管出血性大腸菌Q&A(厚生労働省)<外部リンク>

- 牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)<外部リンク>