本文

感染症発生動向調査とは

感染症発生動向調査事業の目的

1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく感染症対策のための施策として位置づけられました。

(調査事業自体は1981年(昭和56年)から全国で実施)

その目的は、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の迅速な情報提供・還元により、感染症の予防・診断・治療に係る対策を図ることに寄与し、多様な感染症の発生・まん延を防止することです。

- 厚生労働省 感染症発生動向調査について<外部リンク>

対象の感染症

全数把握感染症

周囲への感染拡大防止を図ることが必要な感染症

(発生数が稀少であり、定点把握による正確な傾向把握が不可能な場合)

- 一類~五類感染症及び新型インフルエンザ等感染症に区分

- 医師は、該当の感染症と診断した都度、都道府県知事に届け出る

定点把握感染症

発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない感染症

- 五類感染症に区分(全数把握でないもの)

- 指定届出機関(患者定点)の管理者は、該当の感染症と診断した患者数(性別・年齢別)を毎週集計し、都道府県知事に届け出る

医師または獣医師等の届出

以下の患者等を診断したときは、厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

医師(感染症法第12条関係)

- 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者

- 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

※県独自の定点調査も実施しています。

獣医師(感染症法第13条関係)

- 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したとき

届出基準/届出様式

警報・注意報(レベル)

目的

警報・注意報のねらいは、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な感染症について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、都道府県衛生主管部局や保健所など第一線の衛生行政機関の専門家に向け、データに何らかの流行現象がみられることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起することにあります。

レベルの定義

- 警報レベル

大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること - 注意報レベル

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われること

ほとんどの感染症では、時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移動していくことから、流行拡大を早期に探知するためには、小区域での流行状況を広域的に監視することが重要と考えられます。

レベルや発令の基準値

- 警報レベル

1週間の定点当たりの報告数が開始基準値以上で開始し、終息基準値未満で終息 - 注意報レベル

1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合

各感染症ごとの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、以下のとおり定められています。

| 感染症名 |

警報レベル |

注意報レベル |

|

|---|---|---|---|

|

開始基準値 |

終息基準値 |

基準値 |

|

|

インフルエンザ |

30 | 10 | 10 |

|

咽頭結膜熱 |

3 | 1 | - |

|

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |

8 | 4 | - |

|

感染性胃腸炎 |

20 | 12 | - |

|

水痘 |

2 | 1 | 1 |

|

手足口病 |

5 | 2 | - |

|

伝染性紅斑 |

2 | 1 | - |

|

ヘルパンギーナ |

6 | 2 | - |

|

流行性耳下腺炎 |

6 | 2 | 3 |

|

急性出血性結膜炎 |

1 | 0.1 | - |

|

流行性角結膜炎 |

8 | 4 | - |

すべて定点あたりの報告数に対する基準値です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

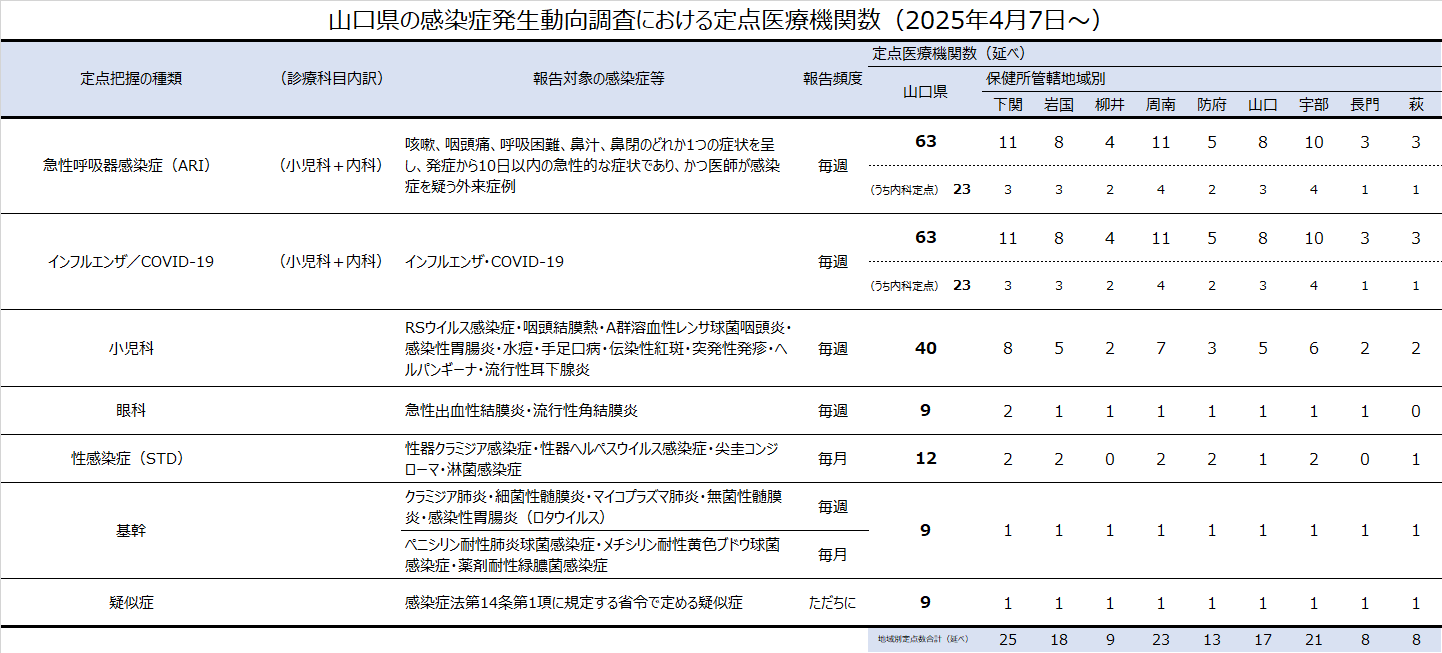

山口県の患者定点数

以下の表では、県が指定している定点医療機関数を定点把握の種類と保健所ごとに示しています。

患者サーベイランスにおける「定点あたりの報告数」は、「報告数/報告した定点医療機関数」により算出されます。