本文

梅毒

梅毒とは

感染原因・経路

梅毒トレポネ−マ(Treponema pallidum)というらせん状菌に感染することにより発症します。菌を排出している感染者(早期顕症梅毒(1期、2期)の患者)との粘膜の接触を伴う性行為や疑似性行為による感染がほとんどです。また、感染した妊婦の胎盤を通じて胎児に感染する経路があり、先天梅毒の原因となります。

症状

感染から約3週間ほどで感染部位(性器や口腔内など)の皮膚や粘膜に痛みのない潰瘍が形成され、2~3週間で自然に消失しますが、治療しなければ病原体は体の中で増え、感染から約3か月経過すると全身の皮膚と粘膜にバラ疹と呼ばれる発疹が生じます。バラ疹は、痛みやかゆみはありませんが放置すると数年後には、血管や神経の障害等、全身に様々な症状を引き起こし、治療が困難となります。また、妊婦が感染すると、早産や死産、胎児の重篤な異常につながる可能性があります。

検査・治療

適切な抗菌薬による早期の治療で完治が可能ですので、感染を疑う症状がある場合は、早期に医師の診断・治療を受けることが重要です。

管轄の保健所でHIV抗体検査とあわせて梅毒の検査を受けることもできます。「保健所の感染症検査情報」のページの「エイズ検査(HIV抗体検査)」から検査日程をご覧いただき、管轄の保健所にご連絡ください。なお、検査・相談は【無料】【匿名】で受けることができます。

予防

感染予防には、感染部位と粘膜や皮膚を直接接触させないよう、コンドームを使用することが勧められますが、コンドームが覆わない部分の皮膚などでも感染の可能性があり、100%の予防はできないため注意が必要です。以前に梅毒にかかった人には一定の免疫(抗体)がありますが、再感染を予防できるものではありませんので、適切な予防策(コンドームの使用、パートナーの治療等)が取られていなければ、何度でも感染する可能性があります。

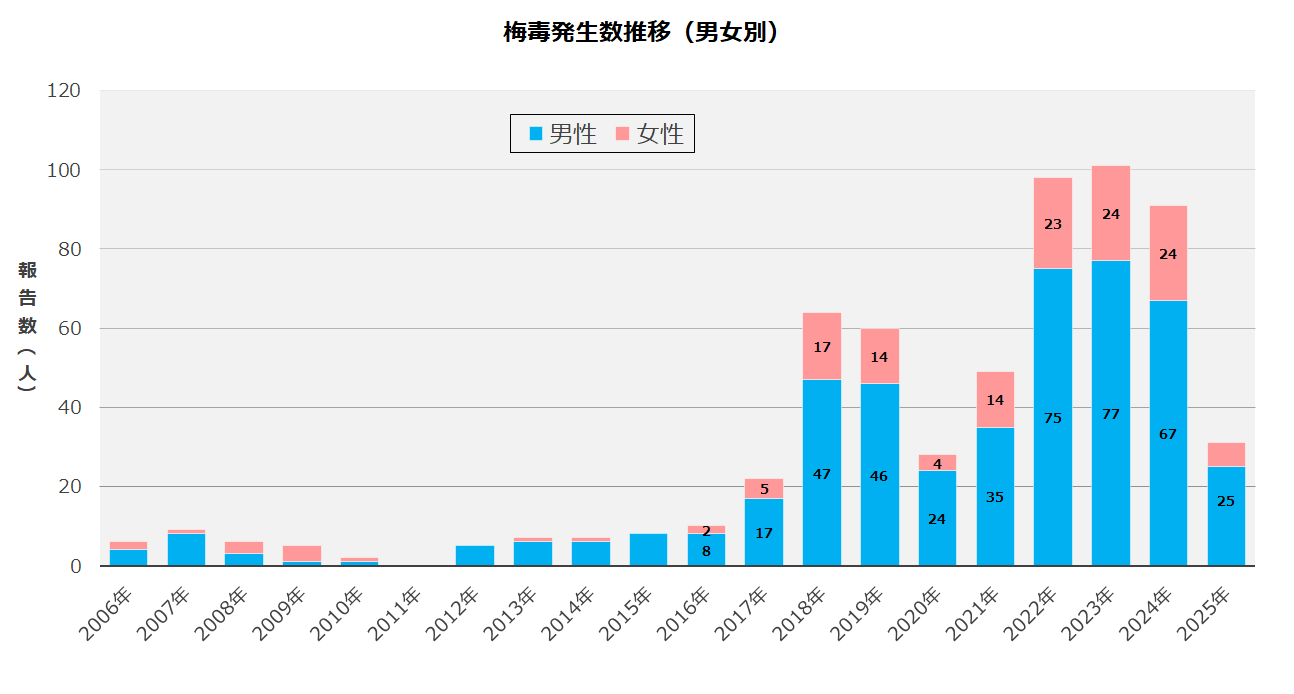

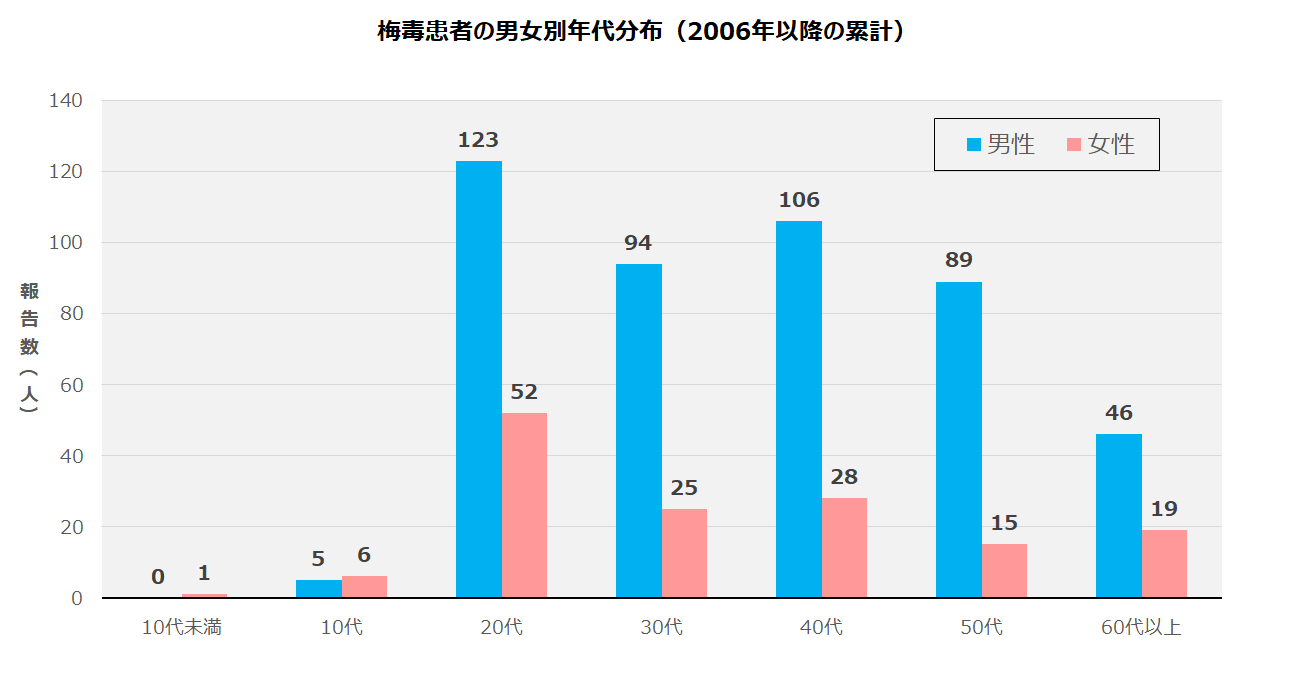

山口県内の発生状況

年別報告数

年代別報告数(2006年以降の累計)

更新日:2025年5月14日

関連リンク

- 性感染症の予防について(県健康増進課)

- 梅毒<外部リンク>(厚生労働省)

- 梅毒とは<外部リンク>(国立感染症研究所)

- 日本の梅毒症例の動向について<外部リンク>(国立感染症研究所)