本文

百日咳

百日咳とは

百日咳(pertussis, whooping cough)は、特有のけいれん性の咳発作を特徴とする急性気道感染症です。母親から受け継がれる経胎盤移行抗体免疫が十分でなく、乳児期早期から罹患する可能性があり、1歳以下(特に生後6か月以下)では致死の危険性が高く、肺炎やけいれん、脳炎を引き起こす場合もあります。

ワクチン普及・改良研究により百日咳の発生数は抑えられ、感染症発生動向調査による「百日せき様疾患」の定点把握調査による発生推移は、約4年毎に増加するパターンを示しながら減少しました。1999年4月には感染症法が施行され、「百日咳」としての定点把握調査(小児科)が開始されたものの、近年、15歳以上の患者割合の増加傾向が示されたことなどから、より正確な疫学的把握が必要とされ、2018年から全数把握対象へ切り替わりました。

病原菌・症状

グラム陰性桿菌である百日咳菌(Bordetella pertussis )、一部はパラ百日咳菌(Bordetella parapertussis )が、鼻咽頭や気道からの分泌物を介して飛沫・接触感染します。

臨床経過は以下の3期に分類されます。

1. カタル期(約2週間持続)

通常7~10日間程度の潜伏期を経て、普通のかぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなる。

なお、感染力はカタル期が最も強く次第に低下する。

2. 痙咳期(約2~3週間持続)

次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)となる。これは短い咳が連続的に起こり(スタッカート)、続いて、息を吸う時に笛の音のようなヒューという音が出る(笛声:whoop)。この様な咳嗽発作がくり返すことをレプリーゼと呼ぶ。しばしば嘔吐を伴う。

発熱はないか、あっても微熱程度である。息を詰めて咳をするため、顔面の静脈圧が上昇し、顔面浮腫、点状出血、眼球結膜出血、鼻出血などが見られることもある。非発作時は無症状であるが、何らかの刺激が加わると発作が誘発される。また、夜間の発作が多い。年齢が小さいほど症状は非定型的であり、乳児期早期では特徴的な咳がなく、単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ、けいれん、呼吸停止と進展することがある。合併症としては肺炎の他、発症機序は不明であるが脳症も重要な問題となり、特に乳児で注意が必要である。

3. 回復期(約2, 3週~)

激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなるが、その後も時折忘れた頃に発作性の咳が出る。全経過約2~3か月で回復する。

成人の百日咳では咳が長期にわたって持続するが、典型的な発作性の咳嗽を示すことはなく、やがて回復に向かう。軽症で診断が見のがされやすいが、菌の排出があるため、ワクチン未接種の新生児・乳児に対する感染源として注意が必要である。

診断

百日咳の病原体検査には菌培養・血清学的検査・遺伝子検査があります。

菌培養検査は特異性に優れるが特殊な培地、ボルデ・ジャング(Bordet-Gengou)培地やCSM(cyclodextrin solid medium)などの特殊培地を要し、菌培養が陽性であれば確定診断となります。ただし、感染時の保菌量が多いとされる乳児患者でも菌分離成功率は60%以下と低く、ワクチン既接種者や菌量の低い青年・成人患者からの菌分離はより困難となります。また、菌はカタル期後半に検出されることが多いが、痙咳期に入ると検出され難くなるため、実際には菌の分離同定は困難なことが多くなります。

血清診断では、抗百日咳毒素抗体(抗PT IgG)が測定されます。急性期と回復期のペア血清で、(1)急性期の抗PT IgG価が陽性(10~100未満EU/mL)から回復期に2倍以上の有意上昇を認めた場合(有意上昇)、(2)単一血清で抗PT IgG価が100EU/mL以上の高値(発症後2週間以上経過している必要あり)の場合は、百日咳と診断されます。ただし、WHOは免疫系が十分に発達していない乳児、ワクチン接種後1年未満の患者には適用できないとしています。また、抗FHA IgGは百日咳菌以外の菌でも陽性になるため、診断には利用できません。日本では2016年に百日咳菌に対するIgMおよびIgA抗体を測定する検査キットが体外診断薬として承認され、健康保険適用となっています。

遺伝子検査は最も感度が高く、世界的にはリアルタイムPCR法が採用されています。日本では特異性の高い検査法として百日咳菌LAMP法(loop-mediated isothermal amplification)が開発され、リアルタイムPCR法よりも簡便・迅速な診断が可能となり、2016年11月から健康保険適用となりました。適切な時期(症状出現後3週間以内)の後鼻腔検体を用いることが重要です。

治療

百日咳菌に対する治療として、生後6カ月以上の患者にはエリスロマイシン、クラリスロマイシンなどのマクロライド系抗菌薬が用いられ、特にカタル期で有効です。新生児ではこれらの抗菌薬は肥厚性幽門狭窄症を考慮してアジスロマイシンでの治療が奨められます。通常、患者からの菌排出は咳の開始から約3週間持続しますが、エリスロマイシンなどによる適切な治療により、服用開始から5日後には菌の分離はほぼ陰性となります。耐性菌の出現を防ぐため、原則として感受性を確認し疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめることとされています。

なお、2020年以降、COVID-19の流行により百日咳の患者報告数は減少していましたが、2024年後半頃から全国的に増加傾向にある中、日本でもマクロライド耐性株の報告増加が認められ、日本小児科学会が注意喚起しました。

百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について<外部リンク>(2025年3月29日付け;日本小児科学会)

また、痙咳に対しては鎮咳去痰剤、場合により気管支拡張剤などが使われます。

予防

生後2か月から、5種混合ワクチン(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ(急性灰白髄炎)、Hib感染症)を接種することができます。しかし、百日咳ワクチンを接種したことがある人であっても、接種後経過により抗体価は減衰します。(百日咳抗体保有状況(2023年度)<外部リンク> 国立健康危機管理研究機構(JIHS))乳児(特に生後6か月未満)において重症化することがあるため、生後2か月を迎えたら速やかな接種が望まれます。

早めに適切な抗菌薬治療を受けることにより、菌排出への効果も期待されます。早めの医療機関受診と診断が感染拡大の抑制につながると考えられます。

発生状況

山口県内の発生状況

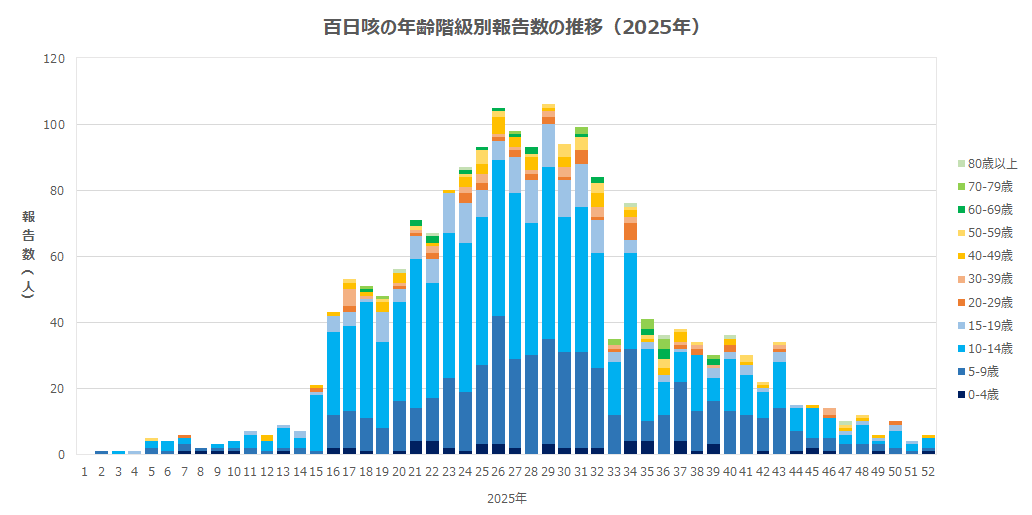

全数把握へ移行した2018年以降の県内の報告数は、2018年:189人、2019年:348人、2020年:23人、2021年:11人、2022年:6人、2023年:5人、2024年:21人と推移し、コロナ禍において減少しました。2024年後半から増加傾向がみられはじめ、2025年に入ってから顕著に増加し、20歳未満の報告が多くを占めていました。

山口県内の2025年の年齢階級別の報告数推移は、以下のグラフのとおりです。(横軸:診断週、最終更新:2026年1月6日)

最新の百日咳の発生動向グラフ<外部リンク>(山口県感染症情報システム)

全国の発生状況

- 百日咳の発生状況について<外部リンク> 国立健康危機管理研究機構(JIHS)

関連リンク

- 百日咳<外部リンク> 国立健康危機管理研究機構(JIHS)

- 百日咳について 山口県健康増進課

- 【県民向け】リーフレット 山口県健康増進課