本文

ダニ媒介感染症と予防について

ダニが媒介する感染症の予防について 山口県健康増進課

ダニ媒介感染症予防リーフレット (PDF:1.42MB)

ダニ媒介感染症の病原体を媒介するマダニ類やツツガムシ類は、主に野外のやぶや草むらなどに生息しています。食品等に発生するコナダニや衣類や寝具に発生するヒョウヒダニなど、家屋内に生息するダニとは種類が異なります。

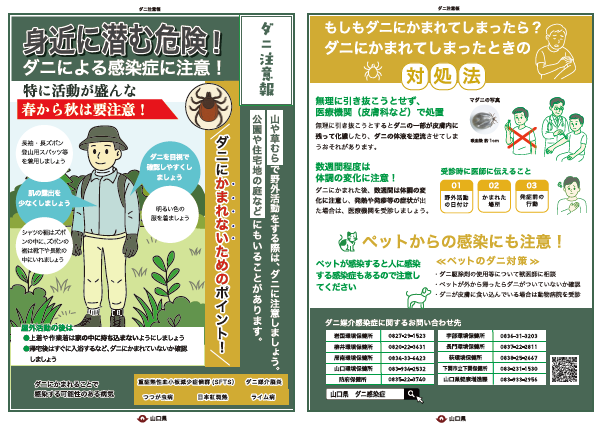

農業・林業などの野外作業やアウトドアレジャーの際にマダニ類・ツツガムシ類に刺されることで、SFTSや日本紅斑熱、つつが虫病などの感染症にかかる危険性がありますので、野外でのダニ対策が重要です。

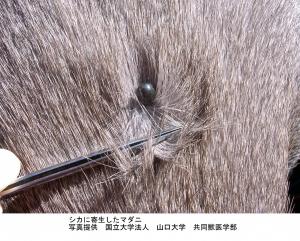

また、ペットからの感染が疑われる事例もあるので、ペットの感染予防もしっかり行いましょう。

ダニに刺されないために

ダニ(マダニ類、ツツガムシ類)は、山林、草地、荒地に生息している他、犬や猫などの動物に付いて移動することもあるので、公園や住宅地の庭でも注意が必要です。やぶや草むらなどのダニの生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴下・靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等なるべく肌を露出しないようにしましょう。衣服の中に入り込んだダニに(腹部などを)刺される例も多いようです。裾からダニが入りこみにくいような服装がよいでしょう。

- 山や野原の他、公園、住宅地の庭などにもダニがいることがありますので、剪定や草取り等の際には注意しましょう。

- やぶや草むらなど、ダニの生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴下・靴を着用等、肌の露出を少なくするようにしましょう。

- 屋外活動後にはダニに咬まれていないか確認しましょう。帰宅後すぐに服を着替えたり、体をシャワーで洗い流すのも効果的です。

- やぶ等で、犬や猫などの動物にダニが付くことがあります。目の細かいクシをかけると除去効果があります。ダニ駆除薬もありますので獣医師に相談しましょう。

マダニ対策、今できること<外部リンク> 国立健康危機管理研究機構(JIHS)

ダニに刺されたら

ダニに刺されても、痛みや痒みはあまりなく、気づかないことが多いようです。放置すると数日間以上吸着して吸血し続けますので、野外活動後の着替え時などに、体にダニが吸着していないかどうかを確認して、ダニが吸着していれば早めに取り除くようにしましょう。すぐに医療機関(皮膚科・外科)を受診し処置を受けることをおすすめします。無理に自分で取り除こうとすると、口器(ダニの顎部)が残ったり、ダニを潰してしまい体液が刺し口から侵入してしまうおそれがあります。

刺されてからしばらくして(数日~2週間程度)発熱等の症状が出た場合には、医療機関を受診し、ダニに刺されたことを医師に伝えましょう。

- 吸血中のダニに気がついた際には、早めに、できるだけ医療機関で処置ししましょう。(自分でダニをつぶさないようにしてください)

- ダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。

日本国内の主なダニ媒介感染症

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

マダニ類が媒介するSFTSウイルス(ブニヤウイルス科フレボウイルス属)により発症します。 ヒトヘの感染は、マダニの刺咬によるものが主ですが、感染したペット動物(ネコ、イヌ)に咬まれるなどして感染したとみられる事例もあります。 症状は、発熱と消化器症状(嘔気、嘔吐、下痢など)が中心で、血液検査所見として血小板減少や白血球減少などがみられます。 2013年1月に日本で初めて山口県での症例報告があった後、西日本を中心に発生が報告され、年々増加傾向にありましたが、2025年8月に初めて北海道(札幌市)で発生の報告があり、広い地域での感染の可能性があるとして注意喚起されています。

日本紅斑熱

マダニ類(キチマダニ、フタトゲチマダニなど)が媒介する日本紅斑熱リケッチア(Rickettsia japonica )により発症します。症状は、高熱と紅斑などです。主として西日本でみられ、山口県内でも患者報告があります。

つつが虫病

アカツツガムシ属(アカツツガムシ、フトゲツツガムシおよびタテツツガムシ等)が媒介するつつが虫病リケッチア(Orientia tsutsugamushi )により発症します。症状は、発熱、発疹、リンパ節の腫脹などです。全国的(北海道等一部地域を除く)にみられ、山口県内でも患者報告があります。

ライム病

主にシュルツェマダニが媒介するボレリア属細菌(Borrelia garinii 等)により発症します。症状は、初期には遊走性紅斑や発熱、後に様々な神経症状等を示します。北海道や本州中部以北での発生が主で、今のところ山口県内での感染例はありません。

ダニ媒介脳炎

マダニ類が媒介するダニ媒介脳炎ウイルス(フラビウイルス科フラビウイルス属)により発症します。 症状は、中央ヨーロッパ型ダニ脳炎は、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様症状などで、ロシア春夏脳炎は、高度の頭痛、発熱、悪心などです。 国内では、これまで北海道で報告があります。

エゾウイルス感染症

病原体はエゾウイルス(ナイロウイルス科オルソナイロウイルス属)です。2019年に北海道でマダニと推定される虫による刺咬後に発熱と下肢痛を主訴とした患者から検出された新規のウイルスです。国内で、北海道の過去の検体を確認したところ、5例の陽性者があり、2014~2020年に合計7例の感染者があることが判明しています。 北海道内のマダニの遺伝子の調査等でもこのウイルスが検出されており、マダニによって媒介されるウイルスで北海道内に定着していると思われます。これらの感染者は、マダニに刺されて数日後~2週間後に発熱、血小板減少、白血球減少などを示しています。

最近のダニ媒介感染症の国内の発生状況について<外部リンク> 厚生労働省(事務連絡)

オズウイルス感染症

2022年初夏に心筋炎で亡くなられた患者が、オズウイルスによる心筋炎と診断されました。オズウイルス(オルソミクソウイルス科トゴトウイルス属)は2018年に国内のマダニから初めて分離・同定されたウイルスであり、感染マダニの刺咬による感染が考えられますが、現時点で感染経路について確立された知見はありません。

オズウイルスによる心筋炎と診断された患者の報告について<外部リンク> 厚生労働省(事務連絡)

主なダニ

ダニは、節足動物の中のクモ綱ダニ目に属する生物です。

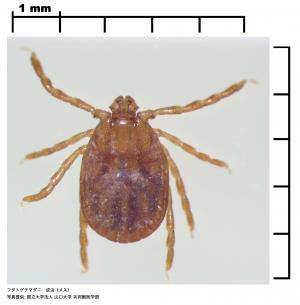

マダニ類

マダニ亜目マダニ科に属するダニの総称です。ダニの中では大きな部類で、吸血していないものは1mmから1cm程度ですが、吸血すると数倍になるものもあります。国内では約50種が知られており、県内にも多くの種類が生息しています。マダニ類は全て吸血性ですが、よく人を刺し吸血するのは、ヤマトマダニ、シュルツェマダニ、フタトゲチマダニ、キチマダニ、タカサゴキララマダニ等です。活動が盛んな季節は種により異なりますが、一般的に、春、夏、秋に人をよく刺します。

|

|

|

|

|

|

タカサゴキララマダニ - メス 成虫 体長8mm |

タカサゴキララマダニ(1) - 若虫 体長7mm、吸血 |

タカサゴキララマダニ(2) - 若虫 体長4mm、少し吸血 |

吸血したマダニ(チマダニ属) - 幼虫 体長1mm |

|

ツツガムシ類

体長0.5mm以下の微小なダニです。国内では100種類以上が知られていますが、人を刺すのはごく一部で、その内つつが虫病の媒介が確認されているのは、ツツガムシ科アカツツガムシ属のアカツツガムシ、フトゲツツガムシおよびタテツツガムシ等です。これらのツツガムシは、幼虫期に一回のみ人(自然界では野ネズミなど)を刺してリンパ液を吸います。種や地域の気候により活動時期(人を刺す季節)が異なりますが、特に春と秋には注意が必要です。刺したツツガムシがつつが虫病リケッチアを保有していた場合には、刺された人はツツガムシ病に感染します。

その他、人の身近には多種多様なダニが生息しており、人に直接害があるダニとしては吸血するイエダニやトリサシダニ、疥癬の原因となるヒゼンダニなどがあります。また、室内に生息するチリダニ類はアレルギー性疾患の原因となります。これらのダニは、マダニ類・ツツガムシ類とは別の種類です。

関係リンク

-

ダニが媒介する感染症の予防について 山口県健康増進課

-

ダニ媒介感染症<外部リンク> 厚生労働省

-

マダニ対策、今できること<外部リンク> 国立健康危機管理研究機構(JIHS)

- 気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)-「ダニ媒介感染症」<外部リンク> 国立環境研究所